- Herzlich Willkommen in der Schule anno 1900

- 5000 Jahre Schulgeschichte

- Schule für alle - die Volksschule

- Schulbau und Schuleinrichtung

- Der Unterricht

- Schulkleidung

- Lehrerinnen und Lehrer

- Ranzen, Tonneks, Tornister

- Schreiben, Lesen, Rechnen

- Lehrmittel ab 1900

- Unterricht für Mädchen

- Lehrmittel aus Mittel- und Oberschulen

- Schule Anno 1900 In Stichworten Für Lehrkräfte Oder SchülerInnen

- Feste und Feiern in der Schule

- Adventskalender „Line Und Stoffel“

- Schüler-Lehrer-Schulgeschichten

- Anhang 1: Wilhelm Rüter „Eine Jugend Unter Tage“

- Anhang 2: Fragebogen Meine Schule

- Anhang 3: Liste Der Schulmuseen

- Anhang 4: Schulferien 2025/2026

- Anhang 5: Scherenschnitte „Das Tapfere Schneiderlein“

- Anhang 6: Scherenschnitte „Das tapfere Schneiderlein“ zum Downloaden

- Anhang 7: Links zum Thema Schule

- Anhang 8: Schulgeschichten von Wilhelm Rüter! Hier aus Bochum Grumme, Hiltrop und Bergen

- Datenschutz-erklärungen, Haftung, Urheberrecht

- Blog

Anhang 1

Ein Lebensweg zwischen Bergbau und Schule

Wilhelm Rüter

Eine Jugend unter Tage

Vorwort von Peter Friedemann 1986

Wilhelm Rüter gehörte zu den ersten Mitgliedern der Bochumer Arbeiterjugend. Da war er gerade 16 Jahre alt. Geboren wurde Wilhelm Rüter am 08. Oktober 1903. Aufgewachsen in einer kleinen Bauernschaft im Landkreis Bochum, in unmittelbarer Nachbarschaft von Fördertürmen und Schachtanlagen. In östlicher Richtung die Fördertürme der Zechen Carolinenglück, Heinrich-Gustav, Prinz-von-Preußen und Lothringen, im Westen Dannenbaum, Julius-Philipp, Karl-Friedrich und Eulenbaum, wurde sein Bewusstsein von Kindheit an vom Leben der Bergleute über und unter Tage geprägt. Frühzeitig wurde bei ihm die für historische Forschungen grundlegende Voraussetzung wie Neugierde und Interesse an Hintergründen von Wirklichkeit geweckt. In seiner unveröffentlichten, lebendig und spannend geschriebenen sozialpsychologischen Skizze „Eine Jugend unter Tage“ wird der Lebensweg eines reflektiert lebenden, aufmerksam den Wandel seines sozialen und politischen Umfeldes verfolgenden Bergmanns beschrieben, der wie selbstverständlich zur organisierten Arbeiterjugendbewegung führte.

Die Reichstagswahlen von 1912, wo die Kinder der Bergarbeiterfamilien aktiv für den Einzug von Hermann Sachse und Otto Hue in den Reichstag kämpften, prägten seinen politischen und privaten Weg ebenso wie die Ereignisse des großen Bergarbeiterstreik von 1912.

W. Rüter: „So gehörte zu den Führern der Streikbewegung von 1912 der zweite Vorsitzende des Verbandes der Bergarbeiter, Fritz Husemann - mit dessen Kindern ich später gemeinsam in der Jugendbewegung war, der dann nach 18 Jahren mein Schwiegervater wurde.“

Zur Arbeiterjugend ist Wilhelm Rüter unmittelbar nach Beendigung des ersten Weltkrieges gestoßen. Er gehört mit Emil Husemann, dem Bruder seiner späteren Frau Hedwig, gleichsam zu den Mitbegründern der SAJ, obwohl sicherlich nicht zu den treibenden politischen Persönlichkeiten des Bezirks Westliches Westfalen.

Der eher nach innen gekehrte, seine Aufmerksamkeit auf die sozialen und historischen Bedingungen der ihn umgebenden Wirklichkeit ausrichtende junge Wilhelm Rüter suchte auf den Wanderungen im Ruhrgau oder später in Hofgeismar das Gespräch mit den für das westliche Westfalen maßgeblichen Persönlichkeiten: Franz Osterroth, der Gruppe der Jungsozialisten um August Rathmann, Paul Natorp und Karl Bröger sowie mit der anthroposophischen Richtung, Käthe Wolf, Waldemar Mikisch, Harald Broch, Ernst Rathgeber und Pfarrer Heinrich Ogilvi in Bochum.

Im Gegensatz zu vielen seiner Altersgenossen, aber auch zu der heranwachsenden, auf Veränderungen des politischen Lebens drängenden linksradikalen Jugend der Jahrgänge um 1909, konzentrierte sich sein Interesse mehr und mehr auf schulgeschichtliche Fragestellungen. Vieles davon wird in seiner autobiografischen Skizze bereits angedeutet.

Die eigentliche Arbeit, die sein von vielen Stellen mit großer Anerkennung gewürdigtes Lebenswerk ausmacht, begann nach 1945, genauer mit der Gründung des „Forschungskreises für Schulgeschichte im Regierungsbezirk Arnsberg von 1955 - 1965“.

Es war Wilhelm Rüter nicht vergönnt sein Lebenswerk zu veröffentlichen. Dass er über profunde Quellenkenntnisse verfügt, geht indirekt daraus hervor, dass so manch eine Publikation und Karriere ohne RÜTER's Studien nicht hätte entstehen können.

Der Arbeitskreis „Arbeitende Jugend Bochums vor 1933“ hat sich für das Lebenswerk Wilhelm Rüters interessiert, weil es dokumentiert, dass die Sozialisation im Bergarbeitermilieu und in der Arbeiterjugendbewegung auch in Bochum sehr unterschiedliche Interessen geweckt hat. Zur Geschichte der Arbeiterbewegung gehört nicht nur die vergleichsweise enge, wenngleich wichtige politische Lebenswelt, sondern auch das Wissen von anderen „kulturellen Praktiken“. Dazu gehören auch die Kenntnisse des Erziehungswesens unter pädagogischen Einrichtungen im industriellen Wandlungsprozess. Die auch Wilhelm Rüter eigene, vielleicht charakteristische bergmännische Fähigkeit, anschaulich lesbar und lebendig beschreiben und erzählen zu können, wäre ohne die Arbeit unter Tage, ohne das Gemeinschaftserleben in der Arbeiterjugend vielleicht nicht denkbar gewesen. Gerade weil den meisten der Schreibenden und Lehrenden die praktische Erfahrungen fehlen und die Versuchung naheliegt, dies durch in sich geschlossene „Konstrukte“ zu ersetzen, ist es wichtig RÜTER's Lebenswerk (….) ungeschminkt in seinen eigenen Worten vorzustellen.

Peter Friedemann und Hedwig Rüter

Wilhelm Rüter, 1903 - 1982. Ab 1945 erster Schulrat Bochums

Eine Jugend unter Tage

Bochum 1965

Frühe Kindheit und Umwelt

Geburtsort und Lebensbereich meiner ersten Kindheit war eine kleine Bauernschaft mit einigen stattlichen Höfen und kleineren Köttern sowie verstreut liegenden Wohnhäusern der Bergmannsfamilien. Letztere hatten sich nach und nach dort angesiedelt. Die Bauernschaft erstreckte sich aus der fruchtbaren und wasserreichen Talsohle des Öl- und Schattbachs über einen sanft ansteigenden Hügelkamm bis an die weite Talaue der Ruhr. In der Nähe des Schulzenhofes lag bis zum Ausgang des vorigen Jahrhunderts auf dem kleinen Höhenzug eine kapellenartige Kirche. Der Friedhof mit seinen Grabsteinen aus dem 16. Jahrhundert besteht noch heute. Der Kirche angegliedert war seit Mitte des 17. Jahrhunderts eine Schule. Sie waren Mittelpunkt des kirchlichen und schulischen Lebens für noch zwei umliegende Dörfer. Die Mittelpunktsteilung (dieser Ortschaft Ümmingen) ging am Anfang dieses Jahrhunderts dadurch verloren, dass sich die stärkere Besiedlung auf die benachbarten Dörfer verlagerte. Damit verlor Ümmingen den Charakter eines Kirchspiels, den es seit dem frühen Mittelalter besaß. Die kleine Kirche, die aus Sandstein gebaut war, hatte der sparsame Kirchenvorstand auf Abbruch für einen Brückenbau verkauft.

Vom Kirchhügel hatte man eine Aussicht über die Talaue bis weit nach Norden in die Niederung der Emscher und Lippe. In der näheren und weiteren Umgebung sah man die hohen Fördertürme zahlreicher Schachtanlagen aus der Ebene aufragen. Sie hatten seltsame Namen, die die kindliche Phantasie anregten und unterschiedliche Vorstellungen hervorbrachten. So lagen in östlicher Richtung die Fördertürme der Zechen Carolinen-Glück, Heinrich-Gustav, Prinz-von-Preussen und Lothringen sowie im Westen die Türme der Zechen Dannenbaum, Julius-Philipp, Karl-Friedrich und Eulenbaum. Sie sind heute stillgelegt und die Anlagen wie Festungen geschleift worden. Im Süden, jenseits der Ruhr ruhte der Bergbau mit wenigen Ausnahmen schon seit der Jahrhundertwende.

Mein Geburtsort lag somit an der Grenze zwischen dem alten, meist von Hand getriebenen Stellenbergbau und dem neuzeitlichen maschinell betriebenen Bergbau der Großschachtanlagen.

Auf Spaziergängen in nahegelegen Waldstücken und am Rande der Talsenken konnte man noch die alten Lochsteine und nicht selten die gemauerten Stelleneingänge finden. Die Lochsteine begrenzen die Geviertelter der alten Mutungen und waren mit den Namen und dem Jahr der Mutung versehen.

Wie der Bauer seine Äcker und Wiesen früher namentlich kennzeichnete, so belegten auch die frühen Bergleute und Gewerken die vom Bergfiskus verliehenen Geviertfelder unter der Erde mit Namen.

Diese wurden in das Berggrundbuch zur Sicherung der (Abbau-)Rechte amtlich eingetragen. Der Name hatte meist einen Bezug zum Fundort, aber auch zum Muter oder dessen Frau, konnte aber auch einem launigen Einfall entsprungen sein wie z.B. die Namen: „Alter Mann“, „Frisch gewagt“, „Unverhofft“, „Beschertes Glück“, „Pfingstblume“, „Murmanns Bank“, „Isabella“, „Anna Catharina“ u.a.

Nicht selten lagen in einer Dorfgemarkung 20 - 30 gemutete und bergamtlich verlochsteinte Kohlenfelder. Der Wasserhorizont begrenzte aber damals den unbeschränkten Abbau. Die Einfahrt bzw. der Stolleneingang zu den unterschiedlichen Feldern lag meist außerhalb des Dorfes in anseitigen Talgründen und Waldstücken, so dass der bäuerliche Betrieb auf der Erde ungestört seinen Fortgang nehmen konnte. Wenn mal ein Tagesbruch fiel, so wurde er alsbald wieder verfüllt.

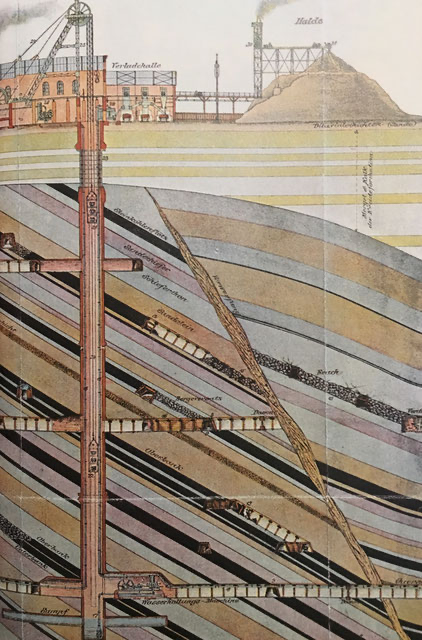

Die modernen Großschachtanlagen waren durch Kauf oder Konsolidation der kleineren Mutungfelder in der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden. Sie verfügten über die finanziellen und somit technischen Möglichkeiten, die Kohlenfelder bis in größere Tiefen abzubauen. Denn der Kohlenreichtum schien weiter nach Norden, unterhalb der Mergel- und Sandschicht, fast unerschöpflich zu sein. Im Streichenden vom Westen nach Osten und nach Norden einfallend in stehender und flacher Lagerung standen bis zu 35 abbauwürdige Flöze der Magerkohlen-, Esskohlen- und Gaskohlenpartien.

Die Reihenfolge deutet das Alter der Kohle an. Die Flözgruppen wurden über Jahrzehnte von Sohle zu Sohle bis zu einer technisch möglichen Tiefe von über eintausend Meter gelöst und abgebaut. Beteiligt waren daran mehrere Generationen von Bergleuten und Bergtechnikern. Dies zum Verständnis der bergbaulichen Topographie an der Ruhr, wie ich sie später aus eigener Anschauung habe kennenlernen können.

Was mir schon als Kind sehr stark ins Bewusstsein rückte, war dieses doppelschichtige Leben auf und unter der Erde. Auf der Erde die Menschen, die ich sehen und in ihren Tätigkeiten beobachten konnte; doch das Leben unter der Erde blieb mir vorerst verschlossen. Die Zahl der Bergleute unter Tage betrug in den Zeiten der Hochkonjunktur in unserer Stadt mit ihren umliegenden Landgemeinden fast 40.000 und in den Schichtwechseln 6 Uhr morgens, 14 Uhr mittags und 22 Uhr abends war es ein Kommen und Gehen auf den Straßen.

Aus den Gesprächen der Bergleute konnte ich mir ein unzureichendes Bild von dem Leben unter Tage machen. In meiner Phantasievorstellung entstanden riesige Hohlräume, worin die Menschen arbeiteten und lebten.

Ich ging noch nicht zur Schule, da nahm mich mein Vater aus irgendeinem Anlass einmal mit zur nächstliegenden Zeche, wo wir auf der Hängebank die ausfahrenden Bergleute sahen. Geschwärzt von Kohlenstaub, doch in froher Laune, verließen sie die Etagen des Förderkorbes, riefen den einfahrenden Bergleuten der Wechselschicht ein munteres „Glückauf“ zu und nahmen den Weg zur Waschkaue. Das Bild prägte sich tief in mir ein und gab mir eine Ahnung von der Männerwelt unter Tage …..

Politische Erfahrungen und Erinnerungen

Nach der Jahrhundertwende (1900) erreichten die sozialen Spannungen im Ruhrbergbau erneut einen bedrohlichen Höhepunkt. Das Antreibersystem unter Vernachlässigung der Sicherheitsvorschriften hatte im ersten Jahrzehnt und in rascher Folge zu schweren Massenunglücken im Bergbau geführt:

- 16.07.1905 Schachtbrand auf der Zeche Borussia in Öspel in Dortmund: 39 Tote

- 28.01.1907 Schlagwetterexplosion, Grube Rede im Saargebiet: 148 Tote

- 15.03.1907 Schlagwetterexplosion, Grube Vuillenin im Saargebiet: 85 Tote

- 16.03.1907 Schlagwetterexplosion, Grube Mathildenschacht im Saargebiet: 22 Tote

- 12.11.1908 Schlagwetterexplosion, Zeche Radbod bei Hamm: 348 Tote

- 08.08.1912 Schlagwetterexplosion, Zeche Lothringen in Gerthe bei Bochum: 114 Tote

Das größte Grubenunglück erschütterte die Welt 1906 auf einer Grube in Courvieres in Nordfrankreich mit 1.235 Toten. Nicht nur die Bergleute, sondern auch die breite Öffentlichkeit war entsetzt über die Anhäufung der Massenunglücke. Es war offensichtlich, dass die Ursachen im System, beziehungsweise in der Vernachlässigung der elementaren Sicherheitsvorschriften lagen. Unter dem Druck der öffentlichen Meinung musste der preußische Landtag ein längst fälliges Sicherheitsmänner-Gesetz verabschieden. Aber statt zechenunabhängige Grubenkontrolleure vorzuschreiben wie es die Gewerkschaften geforderten hatten, standen nach dem neuen Gesetz die Sicherheitsmänner in einem lohnabhängigen Arbeitsverhältnis zur jeweiligen Grube. Auch die beiden großen Streikbewegungen von 1905 und 1912 konnten die soziale Lage der Bergleute und ihre inhumane Arbeitswelt unter Tage nicht ändern.

Die vorstehend dargestellten sozialpolitischen Ereignisse rückten bald in den Erlebniskreis meiner frühen Kindheit. Wie konnte es auch anders sein, wurde doch unser Lebensbereich vom Bergbau bestimmt. Er war unser Schicksal. Mit neun Jahren erlebte ich den großen Bergarbeiterstreik an der Ruhr von 1912 mit.

Da nach der Erkenntnis namhafter Schulpsychologen mit dem 9. Lebensjahr die Phase des naiven Realismus im kindlichen Alter beginnt, nahmen die turbulenten Ereignisse meine ganze Aufmerksamkeit und sogar willentliche Anteilnahme in Anspruch.

Mein Vater hatte inzwischen die Zeche gewechselt und war mit uns, seiner Familie, in die Nähe seines jetzigen Arbeitsplatzes, einen typischen Bergarbeiterwohnbezirk, gezogen. Unser Wohnhaus lag für diesen Streik an einem strategisch wichtigen Punkt auf dem Wege zur Zeche. Im Schutze einiger Hecken und Mauern wartete täglich eine Gruppe von streikende Bergleuten, um die vorbeiziehenden arbeitswilligen Kumpel an der Anfahrt zu hindern. Zum Schutze dieser Arbeitswilligen hatten die Zechenherren Militär von der Reichsregierung angefordert, so dass ein bürgerkriegsähnlicher Zustand herrschte. Polizisten beschützten die Zechentore. Berittenes Militär begleitete die formierten Kolonnen der Streikbrecher zur Zeche. Solche Kolonnen bewegten sich im Schichtwechsel auch durch unsere Straße zur nahen Zeche. Wir Jungen unseres Viertels lagen dann mit den kampfbereiten Bergleuten hinter den Ecken und Mauern und erwarteten den Zug der Streikbrecher samt ihren Bewachern. Aus unserer relativ sicheren Position wurde er mit Schmährufen und Steinwürfen empfangen. Wir versorgten die Bergleute eifrig mit Steinen, die wir schon vorsorglich herbei gekarrt hatten. Mit ängstlicher Freude erwarteten wir dann immer die Attacke der berittenen Soldaten, die uns dann mit gezogenem Säbel aus unserem Versteck trieben. Sie hatten wohl den Befehl, nicht zu schießen, obwohl der Zorn der Bergleute unberechenbar war und die Situation einem hochexplosiven Pulverfass glich.

Besonders in Erinnerung geblieben ist mir einer unserer Nachbarn, ein älterer Berginvalide und sonst mit einem stattlichen Haus und Garten begütert, der sich besonders aktiv an den Schmähungen der Streikbrecher beteiligte. In diesem Augenblick mochten wohl aus dem Grunde seiner Seele Erinnerungen an ehrenrührige Behandlungen in seinen langen Bergmannsleben wach geworden sein. Als Kinder mochten wir ihn nicht, weil er seine Obstbäume eifersüchtig bewachte, aber dies war wohl sein Tag.

Auch dieser Streik, obwohl auf seinem Höhepunkt im März 1912 rund 235.000 Bergleute im Ausstand waren, ging aus Mangel an Solidarität und finanzielle Mittel verloren. Mit dem Hut unter dem Arm mussten die Streikenden beim Betriebsführer wieder um Aufnahme der Arbeit bitten und betteln. Die sogenannten Rädelsführer blieben für eine längere Zeit davon ausgeschlossen. Die Gewerkschaften waren auch weiterhin kein Verhandlungspartner für den Zechenverband. Dazu mussten sie unter dem Druck der Kriegsereignisse im Jahre 1917 durch die oberste Heeresleitung gezwungen werden - bereits im Schatten des verlorenen Krieges.

Für uns Kinder, die wir die Zeitereignisse schon mehr oder weniger bewusst miterlebten, brachte das Jahr 1912 noch einige Ereignisse, die sich in die Erinnerung eingeprägt haben. Es waren die Reichstagswahlen im Januar 1912 und die schwere Schlagwetterkatastrophe auf der Zeche Lothringen in unserer Nachbargemeinde Gerthe, die 114 Tote forderte. Als Zugabe sozusagen zu dem ereignisreichen Jahr war dann noch 1914 in einem nahegelegenen Wald im Lottental ein unterirdisches Dynamitdepot explodiert, das eine verheerende Verwüstung in der näheren Umgebung angerichtet hatte. Zum Glück lagen verstreut in einiger Entfernung nur einige Bauernhöfe, so dass „nur“ ein Pferdegespann und zwei Fuhrknechte zu Tode kamen. Wir waren zu der Zeit mittags um 12:00 Uhr in der Schule und sprangen erschrocken von unseren Bänken auf.

Zu den Reichstagswahlen von 1912 hatten die Zechenherren an der Ruhr als ihren Kandidaten unter anderen den Muster-Bergmann Gustav Heckmann vom christlichen Arbeiterverein ins Feld geführt, um auch die Stimmen der Bergleute für ihre Liste zu gewinnen. Die sozialdemokratische Partei hatte als ihren Kandidaten den Bergarbeiterführer und Redakteur ihrer Verbandszeitung, Otto Hue, aufgestellt. Hue (1868-1922) gehörte seit den neunziger Jahren zu den führenden Persönlichkeiten der Bergarbeiterbewegung. Mit 35 Jahren, seit 1903, war er Abgeordneter der sozialdemokratischen Partei im Deutschen Reichstag. (Hier eine Abbildung aus dem Jahr 1900) Die Kinder aus dem Bergmannsfamilien standen natürlich auf seiner Seite und sangen für ihn nach Bänkelsängerart folgenden harmlosen, doch sehr wirksamen Vers:

„Ich weiß wohl was ich tue,

ich wähle Otto Hue

und wenn ich dann noch Lust hab, dann will ich Heckmanns Gustav“

Woher der Song kam, wer den Text und Ton produziert hatte, ist mir nicht mehr in Erinnerung geblieben. Plötzlich war er da und wurde von uns Kindern wochenlang bis zum Überdruss in den Straßen gesungen. Bemerkenswert an diesen Wahlschlager ist die Tatsache, dass damals auch dem Gegner eine Chance zugestanden wurde. Natürlich wurde Otto Hue zu unserer Freude 1912 in den Reichstag gewählt.

Im Reichstag saßen nun aus den Reihen der „linken“ Bergarbeiterschaft zwei Vertreter: Hermann Sachse, Erster Vorsitzender des Verbandes und der Redakteur der Verbandszeitung Otto Hue. Ihren unermüdlichen Einfluss auf die Legislative ist es zu verdanken, dass sich die Arbeitsverhältnisse im deutschen Bergbau nach und nach verbesserten. Otto Hue war ein überragender Kenner der Sozialgeschichte der Bergleute wie der Geschichte des Bergbaus überhaupt. Er veröffentlichte 1910 nach langjährigen Quellenstudien über dieses Thema ein zweibändiges Werk von 1.200 Seiten:

Die Bergarbeiter, Historische Darstellung der Bergarbeiter von der ältesten bis in die neue Zeit, Verlag J.H.W. Dietz, Stuttgart 1910

Über die Persönlichkeit Otto Hues und sein Lebenswerk hat nach seinem Tode 1922 sein „Kampfgefährte“ und Freund Nikolaus Osterrot ein aufschlussreiches Büchlein veröffentlicht: Otto Hue - Ein

Lebensbild für seine Freunde - Verlag Hausmann & Co. Bochum 1922)

Ein zweites, mich tief bewegendes Ereignis war die schon erwähnte Schlagwetterexplosion auf der Zeche Lothringen in unserer Nachbargemeinde, bei der 114 Bergleute den Tod fanden. Kaiser Wilhelm II., der in den Tagen „seine" Waffenschmiede Krupp in Essen besichtigte, kam persönlich mit seinem Gefolge an den Unglücksort. Am Tage der Beerdigung standen auf allen Schüttungen der umliegenden Zechen die schwarzen Fahnen auf Halbmast. An der Hand meines Vaters schauten wir dem Trauerzuge von unserem Standort in einem Hohlwege zu.

Auf schwarzumflorten Flachwagen mit je vier Särgen, die von schwarzdrapierten Pferden gezogen wurden, bewegte sich der Trauerzug der toten Bergknappen mit deren Angehörigen der letzten Ruhestätte zu. Der Zug schien mir endlos lang - und die dumpfen Klänge des Trauermarsches der zahlreichen Bergmannskapellen vertieften noch die Gefühle der hoffnungslosen Traurigkeit. Um uns stand die schweigende Menge der Zuschauer mit entblößten Häuptern.

Es war ein unheilvolles Jahr, das sich tief in meine Seele eingeprägt hat: die streikenden Bergleute, das berittene Militär zum Schutz der Streikbrecher und dazwischen wir Jungen, die wir den Bergleuten die Steine zutrugen; dann der Trauerzug der 128 toten Bergleute, dem ich fassungslos zuschaute. Für mich trübten sich erstmals nachhaltig die sonst heiteren Kindheitseindrücke. Sie ließen in mir eine Ahnung aufkommen von der Schutzlosigkeit der unteren Schicht und von den Gefahren, die mit der Arbeitswelt des Bergmanns verbunden sind. Wenn ich in der Rückerinnerung auf das Jahr 1912 bzw. auf mein 9. Lebensjahr zurückschaue, so kündete sich damals im Unterbewusstsein schon ein erstes Ahnen von schicksalhaften Ereignissen an, in die ich persönlich verwickelt war. Es geschah etwas mit mir, das mir durch mein Leben in dieser Landschaft und der Arbeitswelt der Bergleute unausweichlich vorgegeben war.

So gehörte zu den Führern der Streikbewegung von 1912 der 2. Vorsitzende des Verbandes der Bergarbeiter, Fritz Husemann, mit dessen Kindern ich später gemeinsam in der Jugendbewegung war, der dann später auch mein Schwiegervater wurde. Neben Otto Hue war er einer der markantesten Führer der Bergarbeiterbewegung. Seit 1893 im Ruhrbergbau und der Verbandsarbeit tätig, wurde er 1902 als hauptberuflicher Mitarbeiter in die Bochumer Verbandzentrale gerufen. Auf seinen beruflichen Reisen in alle Bergbauländer Europas und auf einer längeren Studienreise durch Amerika hatte er sich vergleichende Kenntnisse über deren bergbauliche Verhältnisse und Arbeitsbedingungen erworben. Er galt als Mitglied des 1917 gegründeten Reichskohlenrats als einer der besten Kenner des internationalen Bergbaus. Als Mitglied des preußischen Landtags und später des Reichstags konnte er einen wesentlichen Einfluss auf eine humanere Berggesetzgebung nehmen. Die Führung des Bergarbeiterverbandes wurde ihm 1919 übertragen. Nach einem langen, aufopferungsvollen Leben und Streben für eine humanere Arbeitswelt der Bergleute wurde er 1935 von den Machthabern des III. Reiches im Konzentrationslager Esterwege ermordet.

Für mein persönliches Leben stand es schon 1912 außer Frage, dass ich zur gegebenen Zeit den Beruf des Bergmanns unter Tage ausüben würde. Doch bis zu der Zeit war mir noch eine Frist gegeben mit ganz andersartigen Erfahrungen.

Kindheit, Spiel und Schule

Natürlich besuchte ich die Volksschule. Es war keine idyllische Dorfschule, sondern die reichlich besetzte Schule einer Industriegemeinde mit 8 aufsteigenden Klassen. Jede Lehrkraft hatte 50 bis 60 Schüler zu unterrichten, denn die Bergmannsfamilien waren reich mit Kindern gesegnet. Disziplin und Leistungen im Unterricht waren oberstes Gebot. Bei den hohen Klassenfrequenzen und der Herkunft der Schüler aus dem rauhen Klima der Bergarbeiterfamilien wäre sonst ein lerngemäßes Verhalten wohl kaum zu erreichen gewesen. Hinzu kam, dass die Leistungen, besonders in den Kulturtechniken, sozusagen mit der Elle gemessen wurden. So wollte es die staatliche Schulaufsicht und so wollten es die Lehrer, die meist eine harte Militärdienstzeit durchgemacht hatten. Das Bildungsziel, auf das alle Lehrinhalte zugeschnitten waren, war - der schlichte werktätige Mensch und der treue Untertan des Staates -, doch ohne Erfolg, wie es sich in späteren Zeiten bestätigen sollte.

Dieser harte Kurs und die offensichtliche Ausrichtung des Lehrbetriebes auf einen bestimmten Zweck hatte zur Folge, dass zwischen Schülern und Lehrern kaum ein Vertrauensverhältnis entstehen konnte. Ebenfalls bestand zwischen Schule und Elternhaus eine befremdliche Distanz. Für die Eltern war die Schule zwar eine notwendige, aber mit dem Charakter einer behördlichen Institution behaftete Einrichtung, von der man sich tunlichst fern hielt. Das war nicht immer und überall so, besonders nicht bei den kleineren Dorf- und Randschulen. Hier ergab sich schon eher ein Gespräch mit dem Lehrer über den Gartenzaun, wenn auch mit dem gegebenen Abstand.

Von den Lehrern ist noch zu sagen, dass sie das Missverhältnis ihrer gesellschaftlichen Zwischenstellung wohl klar erkannten. Sie unterlagen einem Zwang der staatlichen Schulbehörde und neigten mehr zur Aufsässigkeit gegenüber den strengen Anforderungen. Das zeigte sich spontan nach dem ersten Weltkrieg, wo sie ihre Ansichten frei äußern konnten und eine individuellere Unterrichtsgestaltung gemäß dem Wesen des Kindes allgemein praktiziert wurde.

Die Lehrer kamen fast alle aus den einfachen Schichten der Handwerker, Kleinbauern und Kaufmannsfamilien, die sich redlich gemüht hatten, ihren Söhnen und Töchtern die Seminarausbildung zu ermöglichen. Ins Ruhrgebiet kam auch ein Teil der Lehrkräfte aus besser gestellten Bergmannsfamilien. Der Aufstieg in den Lehr(er)beruf über den Besuch der Volksschule, anschließend einer Präparandie und eines Seminars war bis zum Ende des ersten Weltkriegs möglich.

Die Kontinuität von der Volksschule über eine Ausbildung wieder zum Lehr(er)beruf in der Volksschule bewirkte ohne Zweifel eine enge Verbindung und Zuordnung zu den gesellschaftlich gesehen, unteren Schichten. Sie kannten sehr gut aus vielfältiger Anschauung die Sorgen und Nöte ihrer Bergmannsfamilien. Nicht selten schnappte ich am Rande des Unterrichts Äußerungen unserer Lehrer auf, die, wenn auch beiläufig und nur andeutungsweise in diese Richtung gingen, und mir heute noch, wenn auch nicht inhaltlich, in Erinnerung geblieben sind.

Ein großer Kreis stellte sich nach dem Zusammenbruch des ersten Weltkrieges der Förderung der allgemeinen Volksbildung durch ihre Mitarbeit in den entsprechenden Einrichtungen zur Verfügung. Die Lehrer nahmen mehr als bisher Anteil am öffentlichen kulturellen und politischen Leben.

Meine Leistungen in den sogenannten Kulturtechniken Schreiben, Rechnen und Grammatik waren nicht erfreulich, wogegen mir das Lesen zum steten Bedürfnis wurde. Wenn es um geschichtliche Zusammenhänge ging oder um die Erarbeitung von Gedichten und Erzählungen, dann wurde mein Interesse wach und steigerte sich wohl zu ansehnlichen Leistungen.

Alle menschlichen Begebenheiten, ob aus der älteren oder neueren Geschichte, dargeboten in epischer oder erzählender Form interessierten mich brennend. Im Leben wie in der Schule war ich mehr ein aufmerksamer Zuschauer, der die Ereignisse auf sich wirken ließ, wenig nach außen sichtbar. Dabei wurde mir die Daseinsbeschränkung meiner Umwelt schon früh bewusst. Die Chance, aus dieser Umwelt mit all ihren Beschränkungen und dem selbst auferlegten Kastengeist auszubrechen, schien mir in der Schulzeit äußerst gering.

Die Möglichkeit ergab sich aber bald nach der Schulzeit durch die Gründung einer Wandervogelgruppe mit gleichgesinnten Jugendlichen. Der Weg war nun beschritten, nicht nur aus der räumlichen Enge in die weite Landschaft, sondern auch in geistiges Neuland.

Noch war die „Phase des naiven Realismus“, die zweite Kindheit, nicht beendet. Die vorstehend erwähnte soziale Beschränkung führte aber nicht zu einer resignierten Haltung oder gar Geducktheit gegenüber den sozial besser gestellten Mitgliedern unserer Gesellschaft.

Die große Zahl der Bergmannskinder, früh auf sich selbst gestellt und ungezwungener in ihren Umgangsformen, bestimmten die Verhaltensweise in der Schule und in der Freizeit. In den ländlichen Bergbaugemeinden war noch viel Raum außerhalb der Wohngebiete für Spiele und abenteuerliche Unternehmungen.

Hinter unserer Wohnstraße erstreckte sich nach Süden ein wohl 2 km langes Tal, an dessen Ende eine noch bewohnte alte Wasserburg mit großer Landwirtschaft lag. (Haus Laer, siehe Foto) Zugänglich für uns war das Tal durch viel Wildland, restlichem Baumbestand, einer kräftigen Quelle und einem Bächlein. Es war ein Gelände, das je nach Jahreszeit Gelegenheiten zu mannigfaltigen Spielen und Abenteuern bot. Da war ferner in der Nähe, inmitten eines großen Kornfeldes, der von uns so genannte Hasenberg.

Es war eine kleine Berghalde des alten Isabella-Luftschachtes, einer Stollenzeche die längst außer Betrieb war. Die kleine Halde war mit Knüppelholz bewachsen. Für uns Kinder ein idealer Platz, der niemals von Erwachsenen betreten wurde. Sie war nur nach der Kornernte für uns zugänglich, aber dann just in den großen Ferien für einige Wochen. Die Zeit wurde dann umso intensiver genutzt. Die kleine Berghalde war wie eine Märcheninsel, die jedes Jahr in der Ferienzeit für uns Kinder aus dem „Kornmeer“ auftauchte und dann wieder als ein ideales Reservat den Hasen überlassen blieb. Wo gibt es heute noch solche Spielgelegenheiten?

Einige hundert Schritte von der Halde entfernt lag die Zeche Dannenbaum, der so genannte „Familienpütt“, (hier ein Bild aus dem Jahr 1912) wo die Väter und Söhne der umliegend wohnenden Familien arbeiteten. Von dort hörten wir deutlich die Fördersignale, die aus der Tiefe kamen und von der Tageshängebank an den Fördermaschinisten weitergegeben wurden. Sie hatten einen schrillen Klang, der sich bei der Kohlenförderung im gleichen Rhythmus wiederholte. So bedeuteten 2 Schläge „Auf zu Tage“ ein Schlag „Halt“ und drei Schläge „Hängen im Schacht“. Die Seilfahrt der ausfahrenden Bergleute, die mittags um 2:00 Uhr begann, wurde dem Maschinisten angekündigt mit zweimal 4 Glockenschlägen und 2 Schlägen für diese Seilfahrt zu Tage.

Für uns wurde es jetzt Zeit, den Heimweg anzutreten; denn das Mittagessen wurde nach altem Brauch gemeinsam in jeder Familie mit den ausgefahrenen Bergleuten eingenommen. Wir wussten, dass bis zur Abgabe des Geleuchtes und der Schichtmarke, bis zum Waschen in der Kaue und dem Anzünden der Pfeife für den Heimweg insgesamt 30 Minuten vergehen würden. Die Rechnung stimmte aus längerer Erfahrung. Um unliebsame Zwischenfälle zu vermeiden, gab es unterwegs keine Verzögerungen.

Das Leben der Kinder aus den Bergmannsfamilien bestand natürlich nicht nur aus Spiel, Schulbesuch und sonstigen Vergnügungen. Wie der Bergmannsberuf früher eingeordnet war in das bäuerliche Leben, so bestand immer noch, trotz weitgehender Industrialisierung, unter den Bergleuten die Neigung, die Eigenversorgung aus Garten und Stall wenigstens teilweise sicher zu stellen. Zu dem Zweck wurden bis zu zwei Schweine gehalten und wenn möglich, noch Hühner und Kaninchen. Dazu gehörte Pachtland für Gemüse und Kartoffeln.

Unsere Familie z.B. benötigte für 8 Personen und zur Versorgung der Schweine im Herbst 40 Zentner (2000 kg) Kartoffeln. Die Versorgung von Stall und Garten brauchte viele Hände, so dass jedes Kind, entsprechend seinem Alter bestimmte Aufgaben übernehmen musste. Das notwendige Stroh für den Stall musste jede Woche vom Bauern geholt werden, ferner das Gerstenmehl vom Müller. Das Reinigen der Ställe durfte nicht versäumt werden und es war auch eine Aufgabe von uns Kindern. Im Frühling und Sommer musste das Grünfutter an den Hängen und Wegrändern gesucht werden.

Im Spätsommer und Herbst war auch für die kleinen Leute Erntezeit. Zuerst begann das Ährenlesen auf den abgeernteten Kornfeldern, dann die Nachlese auf den Kartoffelfeldern der Bauern. Dies alles brachte ein fühlbares Zubrot in den kinderreichen Familien. Denn vor und nach dem ersten Weltkrieg waren noch große Ländereien in bäuerlicher Nutzung, obwohl der Kohlabbau sich unter der Erdoberfläche vollzog.

Ein Erntefest für die kleinen Leute war das Roden der Kartoffeln im Herbst. Jede Familie kaufte sie Rutenweise: 20 bis 30 Ruten vom Feld des Bauern, der sie zu dem Zweck gepflanzt hatte. Am Morgen hatte der Bauer die Parzellen abgesteckt und mit dem Namen des Käufers versehen. Das Roden der Kartoffeln geschah dann mit Hilfe einiger Nachbarn und uns Kindern am Nachmittag in einer gehobenen Stimmung, besonders dann, wenn die Ernte gut war. Es fielen jeweils 30 - 40 Zentner an, die der Bauer dann abends gratis ins Haus fuhr. Höhepunkt des Tages war das Bratkartoffelessen am Spätabend. Sie dufteten so köstlich wie sie schmeckten. Die Ackerböden waren noch gesund und das Ausarten der Kartoffel war so gut wie unbekannt.

Im Oktober wurde das erste Schwein geschlachtet. Es war Ehrensache, dass es über zwei Zentner wiegen musste. Der Hausschlachter war ein Bergmann, der zu diesem Handwerk angelernt worden war. Damit er den zahlreichen Ausschlachtung noch nachkommen konnte, ging er einmal in Schichtlohn und wenigstens im Herbst und Winter „auf Nachtschicht“.

In seiner etwas abenteuerlichen Ausrüstung: Gürtel, daran eine kurze Messerscheide und ein Wetzstahl, auf dem Rücken den Trog und den Holzhammer, sah er aus wie ein römischer Soldat auf dem Marsch. Während seiner Arbeit, das Schlachten und Wursten, musste er durch eine Flasche klaren Schnaps bei guter Laune gehalten werden. Das Schlachtfest dauerte rund eine Woche bis die Wurst auf den Stöcken hing und das Fleisch eingesalzen in der „Bühre“, einem ovalen Holzbottich, im Keller war. Die Nachbarn erhielten eine Wurstprobe und eine Schüssel „Pannhas“, hergestellt aus Wurstbrühe, Grütze und Reis. Uns Kindern war meist für eine längere Zeit nach dem Schlachtfest der Appetit auf Wurst und Fleisch vergangen.

In den kinderreichen Bergmannsfamilien wurde bis zum ersten Weltkriege meist selbst gebackenes Weißbrot und Roggenbrot, dem so genannten Schwarzbrot, gegessen. Zweimal in der Woche, dienstags und freitags, mussten wir den von der Mutter angemachten Teig für ein achtpfundiges Weißbrot zum Bäcker bringen und abends gebacken wieder abholen. Dann lag für eine Weile der anregenden Duft des frischen Brotes in der Luft. Der erste Anschnitt war für uns Kinder immer ein aufregender Augenblick. Das schwere Schwarzbrot wurde jede Woche von dem Holzbäcker Feldmann gekauft, der nach altväterlicher Art seinen Backofen im Obsthof stehen hatte und ihn mit Holz anheizte. Nebenbei betrieb er noch eine kleine Landwirtschaft. In all den Vorgängen des täglichen Lebens lag noch viel Sinnbildlichkeit, die wir zwar unbewusst aufnahmen, doch sicher nicht ohne Wirkung geblieben sind auf unsere Vorstellungswelt. ….

Nach der Schulentlassung musste ich zu meiner Übung selbstständig die kleinen Äcker der Kötter in Gegenleistung pflügen und besäen. Die Tiefeneinstellung des Pfluges musste beachtet, die Furchen geradlinig gezogen werden und sie mussten im Abstand gleich sein. Das Säen erfordert Geschick und Augenmaß. Das Schreiten und Auswerfen der Körner jeweils mit dem Aufsetzen des rechten Fußes musste in gemessenem Rhythmus erfolgen, damit eine gleichmäßige und angemessene Verteilung gewährleistet war. Anschließend wurde die Saat eingeeggt und zugewalzt. Nach einigen Wochen, wenn die Saat aufgegangen war, ging ich wohl heimlich an den kleinen Äckern vorbei, um zu sehen, ob die Körner auch gleichmäßig verteilt worden waren. Ob das Resultat meiner Arbeit letztlich ein Erfolg war, stellte sich dann heraus, wenn ich die Garben nach der Ernte zum Dreschen fuhr.

Die Fülle der Bilder, die sich mir beim Umgang mit dem Acker, dem Säen und Ernten in ihrer Urtümlichkeit eingeprägt hatten, sie tauchten später verwandelt wieder auf in einem eindrucksvollen Traumerlebnis: Wie so oft schritt ich mit meinem Bauern, der inzwischen verstorben war, an den zur Reife anstehenden Roggen- und Weizenfeldern vorbei. Er belehrte mich dabei über die Eigenart der beiden Getreidesorten und sagte vom Roggen: das ist Abels Korn und vom Weizen: das ist Kains Korn. Bedeutsam erschien mir der Bezugs dieses Traumbildes zur vatergöttlichen Welt des Alten Testaments.

Dieses Traumerlebnis gab mir den Anstoß, mich mit den Sagen der Juden anhand der Sammlung von Joseph Ben Gorion intensiv zu beschäftigen. Gleichzeitig und in Ergänzung dazu wurde ich durch die historischen und linguistischen Skizzen von Victor Hehn, „Kulturpflanzen und Haus tiere im Übergang aus Asien nach Europa“ - 1887, angeregt, diese Erlebnisse auf dem Lande kultur historisch einzuordnen. Darauf soll dann später noch eingegangen werden.

Die Erntezeit auf dem Hofäckern war trotz harter Arbeit von früh bis spät die Hochzeit des Jahres. Die Reife des Korns stellte der Bauer fest. Zur gegebenen Zeit im Hochsommer schritt ich mit ihm als sein „Famulus“ das gereifte Feld ab und wir horchten auf den untrüglichen, knisternden Ton der Ähren, ein Zeichen, dass sich nun die Fruchtschalen begannen vom Korn zu lösen. Der Bauer sagte dann: „Das Korn schreit!“ Nun konnte die Erntezeit beginnen. Zuerst reifte die Wintergerste, dann der Roggen, anschließend der Weizen und zuletzt der Hafer.

Außer Weizen wurden alle Kornarten noch mit der Sense geschnitten: Dazu waren Hilfskräfte erforderlich: drei bis vier Schnitter und gleich viele Binderinnen, die ich im Umlauf für den Tag bestellte. Es waren benachbarte Kötterfamilien, denen wir in Gegenleistung das Land herrichteten. Am Abend wurden dann die Sensen gedängelt und breitgemacht. Um den Tag und die Taufrische zu nutzen, begann das Mähen schon früh nach Sonnenaufgang. Der Bauer ging als „Erste Sense“ den Schnittern voran und gab das Tempo an. Im ersten Jahr musste ich mit einem älteren Arbeiter die Gaben in Stiegen setzen. Im zweiten Sommer, nach der Schulentlassung, stand ich schon in der Reihe der Schnitter beim Hafermähen, weil es die geringste Kraft erforderte. Im dritten Sommer war ich dann auch dem Roggen gewachsen. Die Flächenleistung betrug im Durchschnitt ein Morgen je Schnitter am Tage.

Dem Korn wurde dann noch einige Tage der Nachreife in den Stiegen gegeben und bei gutem Wetter Fuder auf Fuder in die Scheune gefahren. Die Zeit des Dreschens begann im Herbst reihum auf allen Höfen. Wie in jedem Jahr erschien eine Dreschmaschine mit einer Lokomotive für den Antrieb aus der Bielefelder Gegend. Ein großes Aufgebot von Hilfskräften, z.T. von verwandten Höfen, war zu diesem Unternehmen erforderlich. Der Kreislauf der Garben vom Scheunenboden über die Dreschmaschine und das Binden der Strohbunde und wieder Aufstechen auf den Boden musste reibungslos funktionieren. Das Einsacken des Korns besorgte der Bauer mit einer Hilfskraft. So ein Dreschtag mit viel jungem Volk steigerte sich dann wohl zu einem Festtag. Der auf- und abschwellende Ton der Dreschmaschine regte die Sangeslust an und der Staub die Trinkfreudigkeit, so dass am Ende eine turbulente Stimmung, untermischt mit derben Humor, entstanden war. Die Mahlzeiten waren an einem solchen Tag besonders reichhaltig.

In den darauf folgenden Tagen rüsteten wir dann für die Ablieferung des Korns an eine Getreidehandlung in Rehme bei Bad Oeynhausen. (es herrschte noch der 1. Weltkrieg) Ich erinnere mich an diese Fahrt ganz besonders, weil es ein schöner Herbsttag war, und die weite Fahrt führte durch mehrere Dörfer und über Straßen, die mit Apfelbäumen besetzt waren. Der Bauer, wie immer bei solchen Fahrten in gehobener Stimmung, pflückte vom Wagen aus die reifen Äpfel zum Essen, obwohl wir die Füller zuhause hatten.

Wann immer es möglich war, nahm mich der Bauer mit auf seinen Fahrten über Land. So lernte ich die neue Umwelt und ihre Menschen kennen. Ich saß dann neben ihm, die Pferde mit der Leine führend, während er den Stand der Frucht auf den Äckern beurteilte, an denen wir vorbeifuhren, oder er machte Bemerkungen über die Hofstellen, über deren Besitzer und ihre Besonderheiten. Immer wurden die Pferde zu dem betreffenden Bauern in Beziehung gebracht. So hörte ich, dass einige nur schwarze Pferde, andere wieder langbeinige Hannoveraner oder weißmähnige Dänen bevorzugten. Das hatte, wie mir schien, etwas mit dem Charakter und dem Temperament des betreffenden Bauern zu tun. „So der Bauer, so die Pferde!“ Mit der Zeit erkannte ich schon von Weitem den Bauern zuerst an seinen Pferden.

Eine beliebte Unternehmung war für mich die monatliche Fahrt zu der mit uns verwandten Kornmühle. Von dem dazu gehörigen Hof stammte der Bauer, und die dort eingeheiratete Bäuerin stammte von unserem Hof. Von beiden Höfen hatte man nach dortigem Sprachgebrauch im Schwig-Schwag geheiratet. Dies ersparte die sonst übliche Mitgift auf beiden Seiten, ausgenommen der bewegliche Brautschatz.

Die kleine Wassermühle lag am gestauten Teich unter hohen Walnussbäumen auf dem Hofgelände. Sie versetzte mich immer in eine märchenhafte Stimmung. Während unser Korn gemahlen und gebeutelt wurde, was einige Stunden in Anspruch nahm, kroch ich einmal in den unteren Raum, wo die Kraft des Wasserrades durch hölzerne Räder und Zapfen auf das Mahlwerk übertragen wurde. Dann stand ich wieder oben am Trichter neben dem unverheirateten Ohm des Hofes, der als Müller den Mahlvorgang betreute. Wie er kaute ich dann die Körner, was scheinbar zum rechten Gelingen unerlässlich war. Es konnte wegen des rumpelnden Lärms nicht viel geredet werden, aber in Erinnerung geblieben ist mir seine gütige Wesensart.

Der Bauer hat unterdessen ausgiebig mit seinen Verwandten geplaudert und wie es so üblich war, eine Hofbesichtigung durchgeführt. Gegen Abend fuhren wir mit unserem Backmehl, dem Roggen- und Weizenmehl und dem geschrotetem Mehl für das Vieh wieder heimwärts.

Das Backen des Brotes gehörte zu den Aufgaben der Bäuerin. Am Abend vor dem Backtag wurde ein Sack Mehl, rund 50 kg, in einer großen hölzernen Mulde mit Sauerteig und Wasser angesetzt. Am anderen Morgen wurde die Teigmasse geknetet und zu 10 bis 12 Pfund schwere Brotlaibe geformt. Inzwischen hatte ich die buchenen Backsplittern aus dem Holzschuppen herbeigekarrt, in Kreuzlagen im Backofen aufgeschichtet und mit Stroh angezündet. War die Holzkohle ausgeglüht und die richtige Ofenhitze erreicht, so reinigte die Bäuerin die Ofenfläche und schob die 12 Brotlaibe in den Ofen. Nach einigen Stunden wurden sie gebräunt und duftend herausgezogen und zum Erkalten auf lange Holzplanken gelegt. Da die Ofenhitze noch längere Zeit vorhielt, wurden anschließend kleinere runde Weißbrote in den Ofen geschoben. Waren diese ausgebacken, legte sie die Bäuerin in die Zweige eines nahestehenden Kirschbaumes. Dort leuchteten sie dann in ihrem lichten Braun wie eine Sonnenscheibe.

Das Brot, der ganze Vorgang des Backens, die Gärung des Teiges, das Anheizen des Ofens und der erregende Duft des fertigen Brotes, das alles machte mir in Verbindung mit der vorausgegangenen Aussaat, der Reife des Korns und der Ernte, einen unauslöschlichen Eindruck. Es waren Bildvorstellungen, die durch ihren mythischen und ethischen Sinngehalt mein inneres Leben bereicherten …….

Die Arbeitswelt unter Tage

Der ist der Herr der Erde

wer ihre Tiefe misst

und jeglicher Beschwerde

in ihren Schoß vergisst. Novalis

Es stand außer Frage, dass ich nach der Tradition unserer Familie mit Erreichung des 16. Lebensjahres den Bergmannsberuf unter Tage aufnehmen würde. Es war damals noch kein Lehrberuf, der aber nach der Überlieferung eine gewisse Rangordnung hatte, die mit dem Schlepper, Pferdejungen oder Haseljungen begann und über den Lehrhauer, Hauer zu Vollhauer führte. Letzterer war dann der Ortsälteste in einer Kameradschaft. Die Arbeitswelt, in die ich nun eintrat, war auf den ersten Blick ein wahrer Abstieg aus der humanen in die lichtlose Welt unter Tage. Und doch entdeckte ich zu meiner Selbstbehauptung mit der Zeit Parallelen, wenn auch z.T. gegensätzliche, die mir den Übergang erleichterten.

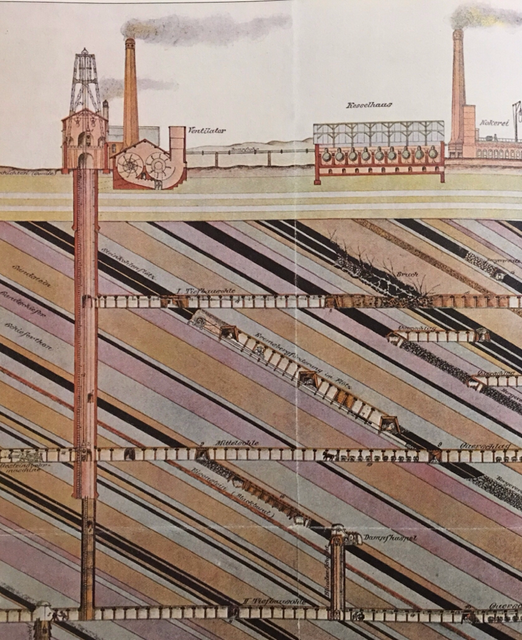

Wie der bäuerliche Betrieb mit seinen Feldern an eine bestimmte Fläche gebunden ist, so benötigt auch der Bergbau begrenzte geographische Felder unter der Erde, die stufenweise nicht nur horizontal, sondern auch in der Tiefe von Sohle zu Sohle erschlossen werden. Die Fläche für die einzelne Grubenanlage über Tage ist jeweils gering im Verhältnis zu den weit verzweigten Haupt- und Nebenstrecken im Grundriss und Aufriss der Kohlenfelder unter Tage. Doch darauf soll im Besonderen noch später eingegangen werden. Die geographische Lage der Zeche Eulenbaum, auf der ich am 4. Dezember 1919 meine erste Schicht fuhr, verdient eine nähere Beschreibung schon deswegen, weil sie in ihrer Anpassung an die Landschaft als idyllisch bezeichnet werden kann. Auch soll vorweg etwas gesagt werden über die Sozialstruktur der Belegschaft und die Geschichte der Eulenbaumer Mutung. Auch das sei vorausgesagt, dass die Zeche ihren Betrieb seit einigen Jahrzehnten eingestellt hat und die Landschaft durch neue Industrieanlagen eine negative Veränderung in ihrer bisherigen ungestörten Struktur erfahren hat. Im Bereich der einst bergbaureichen Stadt Bochum mit bis zu 40.000 Bergleuten ist z.Z. keine Kohlengrube mehr im Betrieb.

Wenn man aus der Talsohle des Schattbachs vorbei an der alten Wasserburg den ansteigenden Weg nach Süden nahm, lag rechterhand auf einem von Westen nach Osten verlaufenden sanften Höhenrücken die Zeche Eulenbaum.

Erkennbar für den Fremden war sie an dem hochaufragenden Förderturm, während die wenigen zweckdienlichen Anlagen: Markenbuden, Waschkaue, Fördermaschinenbaus und die Gezäheschmiede sich in ihrer geduckten Lage der Landschaft angepasst hatten. Selbst das in der Nähe sich anschließende Waldgebiet und die Ackerflächen sowie die verstreut liegenden Kötterstellen und Wohnhäuser der Bergleute (oben das Haus eines Kötters, errichtet um 1800) wurden nicht gestört in ihrer landschaftlichen Eintracht. Die einige hundert Bergleute, die täglich im Schichtwechsel zu ihrer Arbeit ein- und ausfuhren, störten noch weniger die bäuerliche Stille der Landschaft. Nur die Glockensignale, die der Anschläger aus der Tiefe des Schachtes dem Anschläge auf der Tageshängebank gab für die Kohlen- und Personenbeförderung, schallten im ständigen Rhythmus weit über das Land.

Das relativ friedliche und umweltfreundliche Verhalten dieser südlichen Randzeche war darauf zurückzuführen, dass Eulenbaum eine Nebenschachtanlage und ein ausziehender Wetterschacht (Luftschacht) der drei Kilometer nördlich gelegenen Großschachtanlage Dannenbaum war und mit dieser unterirdisch im Verbund stand. Die Zeche Dannenbaum hatte über Tage die großen Aufbereitungsanlagen: Kohlenwäsche, Leseband, Kokerei und chemischer Anlage, einen Bahnanschluss für den Absatz der Kohle und die Anfuhr von Material für den Grubenausbau. Hier waren über und unter Tage einige tausend Leute beschäftigt in dem komplizierten Ablauf einer Großschachtanlage. Tag und Nacht wurde die nähere Umgebung von Lärm, Rauch und Abgase belästigt. Dessen ungeachtet war sie fast ein Jahrhundert der Mittelpunkt und Erwerbsquelle der Bergbaugemeinde Laer und der Familienpütt mehrerer Generationen.

(Die Flächen der Zeche Dannenbaum wurden durch den Automobilhersteller Opel übernommen, der zur amerikanischen GM-Gruppe gehörte. Zu der Zeit, als Wilhelm Rüter die Geschichte aufschrieb, arbeiteten fast 23.000 Arbeiter und Angestellte bei der A. Opel AG - einige mehr als die Hälfte im Vergleich zum gesamten Bergbau, Anm. d. Verf.)

Die patriarchalische Struktur der Belegschaft war aber auch noch ausgeprägter auf der Zeche Eulenbaum - begünstigt durch die Lage am Rande der damals noch bäuerlichen Gemeinde Querenburg (heute Standort der Ruhruniversität). Für die im weiten Umkreis wohnenden Kötterfamilien und alteingesessenen Bergleute übte der in ihrem Bereich liegende „Pütt“ eine starke Anziehungskraft aus. Er entsprach ihrem Herkommen und ihren Vorstellungen dadurch, dass er einmal sozusagen vor der Haustür lag und zum anderen von Bergleuten gleicher sozialer Schicht frequentiert wurde. Die relative kleine Zeche entwickelte sich bald zu einem Familienpütt, so dass Väter und Söhne gleichermaßen in Generationsfolge dort Arbeit und Brot fanden.

Der Betriebsführer bzw. Obersteiger der Grube wurde, ob jung oder alt, z.B. der „Alte“ genannt und der nicht besonders beliebte Grubeninspektor der „Krumme“ wegen seines optisch-psychologishen Eindrucks. (Er wurde über 90 Jahre alt und war im südlichen Revier eine legendäre Figur.) Auch die mittleren und unteren Chargen wie Fahrsteiger, Reviersteiger und Hilfssteiger wurden nicht mit „Herr“, sondern mit ihrer Berufsbezeichnung angeredet. Dabei wurde ihr Rang gemäß ihrer Verantwortung voll akzeptiert. Bei der schweren bergmännischen Arbeit unter Tage bewirkte der legere Umgangston, nur zugestanden aus dem Empfinden gegenseitiger Solidarität, ein gutes Arbeitsklima.

Die kleinbäuerlichen Kötter, deren Anteil an der Belegschaft relativ hoch war, hatten es mit der Zeit durchgesetzt, dass die Arbeitsordnung unter Tage weitgehend ihren Vorstellungen und Bedürfnissen angepasst wurde. Die Zechenleitung kam den Wünschen entgegen, um so reibungsloser lief die Gewinnung und Förderung der Kohle. Die mittleren und unteren Grubenbeamten in den südlichen Revieren kamen meist aus der gleichen sozialen Schicht und hatten darum Verständnis für solche Sonderwünsche.

Der größte Teil der landeigenen Kötter war im Schichtlohn tätig, in der Kohlenförderung oder Reparatur als Zimmerhauer. Wenn auf ihrem Kotten noch ein Pferd im Stall stand, was bei mehreren der Fall war, dann hatten sie sich vom Steiger die Mittagschicht ausbedungen, von 14 - 22 Uhr abends, damit sie am Morgen noch die Deputatkohle für die vielen Bergmannsfamilien (¾ t. je Monat) ausfahren konnten. Dies brachte zusätzliche Einkünfte, zumal das Pferd auf den kleinen Äckern nicht voll ausgelastet war. In der Erntezeit nahmen sie je nach Lage des Wetters und der Reife wiederholt einige Tage Urlaub. Es war selbstverständlich, dass der Steiger ihren Wünschen entgegen kam. In schlechten Zeiten zeigten sich die Kötter dafür erkenntlich, was ebenso selbstverständlich war. Auch dass sie zur Mittag- oder Nachtschicht schon müde waren von ihrer nebenberuflichen Tätigkeit, wurde ebenfalls stillschweigend toleriert. Der Leistungsabfall in den Sommermonaten wurde durch das vorherrschende Solidaritätsprinzip von der Gesamtbelegschaft wieder ausgeglichen.

Diese Verhältnisse, die der Zechenleitung durch die Sozialstruktur der Belegschaft der südlichen Randzechen aufoktroyiert worden waren, fußten unausgesprochen auf alten Sonderrechten, als der Bergbau in den Ruhrbergen noch ein Teil der bäuerlichen Arbeit in den Wintermonaten war. Sicher eine Kuriosität im Zeitalter und am Rande der Großschachtanlagen mit den eingewanderten Neubergleuten, wie sie bereits im nördlichen Ruhrrevier vorherrschend waren. Diese patriarchalischen Verhältnisse sind heute restlos aus dem Bergbau verschwunden.

Ich schätzte mich damals glücklich, diese überlieferten Verhältnisse auf der Zeche Eulenbaum noch miterlebt zu haben. Sie erleichterten mir den Übergang aus der bäuerlichen Arbeitswelt in die bergmännische Tätigkeit unter Tage. Auch schien mir dies im Einklang zu stehen mit der Aussage von Ignazio Silone (1900-1978), dass eine Jugend schicksalsmäßig an eine bestimmte Umwelt gebunden ist. Über die Geschichte der Zeche Eulenbaum ist kurz folgendes zu berichten, um ihre landschaftliche Besonderheit und soziale Eigenart verständlicher zu machen: Die alte und wohl auch erste Mutung ist unter dem Namen „Große und Kleine Uhlenbaum“ bergbehördlich bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts nachweisbar. Sie fiel aber bald wieder ins Freie, das heißt, sie wurde aus irgendeinem Grunde nach einigen Jahrzehnten nicht mehr betrieben. Das Feld wurde in den achtziger Jahren wieder zur Belehnung freigegeben.

Bergmann unter Tage

Wir tragen alle ein Licht durch die Nacht, unter Tag

Wir träumen von unerschöpflicher Pracht, über Tag.

Wir helfen ein Werk tun, ist keines ihm gleich, Glück auf,

Wir machen das Erdreich zum Himmelreich, Glück auf!

Richard Dehmel

Nachdem ich vom Knappschaftsarzt für bergtauglich befunden worden war, verfuhr ich am 4. Dezember 1919 meine erste Schicht auf der Zeche Eulenbaum. Mein Vater, der auf der gleichen Zeche schon einige Jahre als Hauer tätig war, hatte bereits vorher mit dem „Alten“ der Schachtanlage die Formalitäten der Anlegung geregelt. Dazu gehörten u.a. die Ausrüstung mit einer Grubensicherheitslampe, eine Markennummer (es war die Nummer 784) zur Kontrolle bei der Ein- und Ausfahrt sowie der Eintragung der Personalien in das Schichtenjournal des zuständigen Steigers. Wie es auf einem „Familienpütt“ üblich war, hatte mein Vater vorher wegen der Anlegung auch mit seinem Steiger gesprochen und die Zusage erhalten, dass ich unter seiner Obhut im gleichen Revier als Schlepper beginnen konnte.

Am besagten Tag, morgens um 5.20 Uhr, machten wir uns gemeinsam auf den Weg zur Zeche, die knapp ½ Stunde zu Fuß vom Wohnort entfernt lag. Es war ein trüber Morgen, auch bei mir innerlich voll banger Erwartungen, trotz der ermunternden Worte meines Vaters. Der Weg führte anfänglich durch ein lang gestrecktes Tal, dann an Feldern und der erwähnten alten Wasserburg vorbei zu der auf einem Höhenrücken liegenden Zeche. Sie lag noch fast im Dunkeln. Nur die Markenbude, Waschkaue und Hängebank waren erleuchtet. Am Zechentor begegneten sich die zur Schicht gehenden Bergleute aus den südliche Ruhrtälern mit denen aus den nördlichen Gemeinden.

SchuDie Seilfahrt zur 400-m-Sohle begann pünktlich um 6.00 Uhr. Bis dahin musste ich in der Waschkaue für Jugendliche die Kleider mit der zünftigen Bergmannsmontur gewechselt haben. Sie bestand aus sogenanntem englischen Leder, schweren Grubenschuhen, Schweißkittel und einem groben Filzhut. Dann wurde an der Markenbude die Nummer 784, in Messingblech gestanzt, in Empfang genommen und zuletzt die Grubenlampe. So ausgerüstet stand ich dann vor der Seilfahrt auf der Hängebank mit bangen Erwartungen. Am Schiebetor der Schachtmündung stand wie ein Cerberus der Anschläger, der für den reibungslosen Ablauf der Seilfahrt verantwortlich war. Er verteilte die zugelassene Zahl der Anfahrenden auf die einzelnen Etagen des Korbes, verschloss die Etagen mit einem Sicherheitsgitter und gab dem Fördermaschinisten das Signal zum Beginn der Seilfahrt: zweimal 4 und einmal 3. Der Förderkorb hatte 4 Etagen, die jeweils mit 6 Personen besetzt wurden, auf den 3 unteren Etagen konnte man nur in hockender Stellung Platz nehmen. Wegen der eventuellen Gefahr bei der Seilfahrt war es nicht üblich, dass Familienangehörige gemeinsam mit dem gleichen Korb anfuhren. Dies wurde mir am ersten Tag mit schonenden Worten zur Kenntnis gegeben.

Es ist eine bekannte Erfahrung, dass die ersten Eindrücke in einer neuen Situation stärker in der Erinnerung haften bleiben. So erging es auch mir bei der ersten Anfahrt. Am Füllort der 4. Sohle erwartete mich mein Vater, um mit mir gemeinsam zum Revier III zu gehen. Das Füllort, auf modernen Schachtanlagen gewölbeartig mit Mauerwerk verkleidet und weiß gekälkt, war auf dem alten Schacht Eulenbaum roh aus dem Gestein gesprengt worden, ohne jede Verschönerung. Die Hauptförder- und Zugangsstrecken zu den Revieren waren als Richtstrecken, d.h. mit dem streichenden Gebirge von West nach Ost angefahren worden. Darum war sie einem stärkeren Gebirgsdruck ausgesetzt und musste von Meter zu Meter mit Eisenschienen verbaut werden. Bei einem Querschlag, der quer zu den Gebirgsschichten aufgefahren wird, ist ein Abbau meistens nicht erforderlich.

Im Revier III stand ein versumpfter, nasser Blindschacht mit 6 Anschlägen, auch Abbauörtern genannt. In zwei Schichten war er mit der Belegschaft von rund 120 Mann belegt. Das Fördersoll betrug bis zu 250 Kohlenwagen in zwei Schichten. Abgebaut wurden sieben Flöze der Esskohlenpartie. Am Fuße des Blindschachtes wartete ich verabredungsgemäß auf Steiger Hartmann, meinem zuständigen Steiger.

Unter der Erde glich er in seiner Ausrüstung und Haltung einem alten Beduinen, der durch irgendein sonderbares Schicksal unter die Erde geraten war. Durch eine einseitige Behinderung und dadurch bedingte schiefe Haltung hatte er einen gleitenden Gang. In seinem Wesen hatte sich eine gewisse Schläue mit Ironie gepaart. Da er aber ein bergtechnisch versierter Steiger war und zu seinen Leuten auch den rechten Ton fand, mochten sie ihn. Er kam aus dem Erzbergbau des Lahn-Dillkreises und sprach deshalb den hessisch gefärbten Dialekt, der von den westfälischen Kumpels gerne und zutreffend nachgeahmt wurde.

Wie gesagt, musste ich auf der Stapelsohle auf ihn warten, um mich einem älteren Kameraden als Schlepper zuzuteilen. Er begrüßet mich mit einem Glückauf und sagte nicht unfreundlich: „Steh gerade!“, als er merkte, dass ich noch während der Begrüßung wegen der geringen Höhe schief gelehnt an einem Wagen stand. Weil ich ja nun der Sohn des ihm ausreichend bekannten Hauers war, blieb es bei dieser Anmerkung. Dann stellte er mich einem älteren und gedrungenen Mann vor, der mich abschätzend auf mein Leistungsvermögen kurz in Augenschein nahm. Das war mein erster Kumpel: Otto (es gab unter Tage kein Sie-Verhältnis), seines Zeichens „Strebenvatter“ auf der Steinbahnstrecke des Flözes Unterbank auf Ort 3. Mit ihm musste ich das nach unten führende, ausgekehlte Streb mit Steinen verfüllen.

Die Steinwagen mussten vom Anschlag des Blindschachtes durch eine sehr duckhafte und nur wagenhohe Strecke von Hand über 100 Meter geschleppt werden.

Die Arbeit erforderte viel Kraft - doch mein Kumpel ermunterte mich von Zeit zu Zeit mit freundlichen Worten. Einsam war es um uns beide, nur eingehüllt in dem spärlichen Licht unserer Lampen.

Unten am Streb stand der Hauer der Kameradschaft am Kohlenstoß und löste die Kohlen mit der Hacke von Hand, denn Presslufthacken gab es zu der Zeit noch nicht. Damit der Ablauf trotz des Steinekippens ungestört weitergehen konnte, war der zu verfüllende Raum mit starkem Maschendraht vom Kohlenstoß getrennt worden.

Wenn die Kohle zu hart war, nahm der Hauer einmal in der Schicht eine Sprengung vor. Das Loch dazu musste er mit einem Schlangenbohrer von 6 Fuß und mit der Hand bohren. Wir riefen dann den Schießhauer aus der Grundsohle, der die Sprengung mit schlagwettersicherem Sprengstoff durchführte. Dann gab es für uns auf der Strecke und für die Hauer im Streb eine Pause, die zum „Buttern“ benutzt wurde. Wir saßen dann gemein-sam auf der Gezähkiste für das bergmännische Werkzeug, vor uns die Lampfen auf der Sohle oder eingeharkt in einem Stempel des Türstocks. Ich hörte der mir noch fremden, aber dem Bergmann eigentümlichen und mit Fachausdrücken durchsetzten Sprache zu. Auffallend war die Vertraulichkeit im Umgang miteinander, in die ich gleich mit einbezogen wurde.

Doch meine Gedanken weilten noch oben in der lichtvollen Tageswelt mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, aus der ich gekommen war. Ich tröstete mich mit der Aussicht, daß wir in einigen Stunden wieder zu Tage auffahren würden. Ich verscheuchte die Schatten, die sich auf meine Seele legen wollten, denn das Leben unter Tage schien mir voller Geheimnisse zu sein, die es noch zu ergründen galt. Da war die Polarität von Erde und Mensch, die in ihrer Ausschließlichkeit zur Erfahrung wurde.

Mein Vater arbeitete als Hauer auf dem gleichen Anschlag (= Füllort im Blindschacht), nur in einem anderen Flöz. Er mochte sicher an seinen Sohn denken, der mit ihm heute seine erste Schicht verfuhr. Am Ende der Schicht trafen wir uns unten am Fuße des Blindschachtes, um gemeinsam zum Hauptschacht zu gehen. Er hob seine Lampe, um mir ins Gesicht zu leuchten. Das tun die Bergleute, wenn sie eine besondere Frage ohne Worte zu stellen haben. So stellte auch er keine Fragen. Vielleicht wußte er schon, was er wissen wollte. Wir fuhren getrennt zu Tage in das Licht.

Es war Mittag. Vom Förderkorb, der mit einem Ruck für einen Augenblick oberhalb der Hängebank anhielt, blickte ich wieder auf die grünen Wiesen und Äcker, die vor dem Zechentor lagen. Es war ein mir bisher unbekanntes Erlebnis, das sich nachhaltig einprägte. Ein Bürger zweier Welten war ich nun geworden, nicht in der abgenutzten literarischen Bedeutung des Satzes, sondern in der Wirklichkeit und Dynamik, wie sie von Novalis und Richard Dehmel in ihren unvergeßlichen Bergmannsgedichten zum Ausdruck gebracht worden ist. Die volle Bedeutung erschloß sich mir erst nach jahrelanger Tätigkeit in der Erde und im Zusammenleben mit den Menschen unter Tage. Sie mußte erst erfahren werden, so wie der Bergmann das Wort fahren in seiner ursprünglichen Bedeutung benutzt. So z. B. fährt er ein, auch wenn er die Leitern (= „Fahrten“) benutzt. Auch „befahren“ die Zechenbeamten die Abbauörter, um sich über den Stand der Arbeiten zu informieren.

Mit den Bergleuten entstand in der Zusammenarbeit unter Tage rasch eine gute Kameradschaft. Sie kamen alle aus Familien, wo der Bergmannsberuf seit Generationen zur Tradition gehörte. Dadurch waren Eigenschaften und Fähigkeiten überliefert und entwickelt worden, wie man sie zum Bergmannsberuf braucht. Näher lernte ich die Kameraden kennen in ihren Gesprächen im sogenannten „Bergamt“, eine Gepflogenheit, die auf eine alten Überlieferung zurückzuführen ist.

Bevor die Bergleute früher, im Mittelalter und bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zur Arbeit anfuhren, versammelten sie sich im Zechenhaus zu einer kurzen Andacht. Der Schichtmeister las dann ein Kapitel aus der Bibel oder einem speziellen Andachtsbuch für Bergleute zur gemeinsamen Besinnung vor.

Mit Beginn des Großbergbaues und der sozialen Spannungen wurden diese Andachten nach und nach eingestellt.

Aus einem inneren Bedürfnis der Sammlung vor Beginn der Arbeit blieb aber das Bergamt‚ nun profanisiert hinsichtlich seines Inhaltes, weiterhin unter Tage in Übung als ein altes, ungeschriebenes Recht der Bergleute.

Es ging nun in den Untergrund, wie so vieles in neuerer Zeit. Sie nannten es auch weiterhin Bergamt. Trotzdem es von der Zechenleitung als eine Zeitverschwendung verboten worden war, blieben die zünftigen Bergleute, die in der Kameradschaft bzw. im Gedinge tätig waren, bei dieser Sitte.

Mehrere Kameradschaften, die in gleicher Nähe ihre Abbau- oder Streckenörter hatten, versammelten sich noch einmal am Kreuzpunkt der Strecken zu einem kurzen Gespräch. Sie saßen dann am Stoß im Schein der umstehenden Lampen und besprachen kurz die Tagesereignisse, Probleme der Arbeit oder auch persönliche Angelegenheiten. Solche Gespräche konnten nur aufkommen in einer Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens. Ich empfand das Bergamt jener Zeit, das sich vor jeder Schicht wiederholte, als einen Augenblick der Besinnung, um einmal die Erlebnisse über Tage abklingen zu lassen und sich zum anderen in die rechte Stimmung der Bergwelt unter Tage wieder aufs Neue einzufühlen. Man ging dann besonnener und in der rechten Einstimmung an die Arbeit.

Das Bergamt, auch unter Tage, gehört heute nur noch literarisch zur Tradition des Bergbaues.

Abgebaut wurden in Revier III wie schon erwähnt mehrere Flöze der Eßkohlenpartie, so u. a. die Flöze „Unter- und Oberbank“, „Ernestine“, „Ida“, „Wilhelm“, „Präsident“ und „Johann“. Der Abbau erfolgte jeweils vom Querschlag nach Osten und Westen bis zur Feldgrenze, circa 250 - 300 m. Die einzelnen Strebmittel hatten damals noch die überschaubare Höhe von 20 m. Der Abbau vollzog sich im Schrägbau, so daß die Hohlräume immer bis unter der Kohlenschräge ausgefüllt sein mussten bis auf einen kleinen Raum für den Wetterstrom und den Ablauf der Kohle. Dies war der sicherste Abbau, weil er ohne Verfüllung der ausgekohlten Räume nicht möglich war.

Die Besetzung der Abbaustreben mit den jeweiligen Hauern erschien mir damals so individuell und identisch mit dem Flöz, daß ich ihre Namen noch heute mit ihnen in Verbindung bringe; so u. a. August Brust mit „Flöz Wilhelm“, Fritz Kötter mit der „Oberbank“, Heinrich Hartmann mit „Ida“ und Wilhelm Hehmann mit „Flöz Präsident“. Es war der Typus der Kohlenhauer, wie er in dem südlichen Randrevier noch am Anfang dieses Jahrhunderts zuhause war, selbstbewußt und instinktiv, von der Sonderstellung der Bergleute überzeugt. Sie ließen sich keinesfalls einordnen in die Masse der Industriearbeiterschaft. Heute (1960, Anm. d. Verf.) weilen sie nicht mehr unter den Lebenden.

Über zwei Jahre hatte ich als Schlepper im Revier III auf allen Flözstrecken und an den Anschlägen des Blindschachtes gearbeitet und war mit den Gebirgverhältnissen und der Lagerung der Kohlenflöze mittlerweile vertraut geworden.

Da wurde ich eines Tages zum Hauptförderschacht der zentralen Schachtanlage Dannenbaum abgeordnet. Dort wurden die Kohlen aus allen Revieren der Nebenschachtanlage Eulenbaum zutage gefördert. Die Verbindung dorthin war durch einen nach Norden verlaufenden 2 km langen Querschlag hergestellt. Die Zeche Dannenbaum hatte zwei moderne Förderschächte: den Schacht Hugo (Stinnes) bis zur 500-m-Sohle und den Schacht Schiller bis zur 700-m-Sohle. Der Schacht Schiller förderte auch die Kohlen von der 400-m-Sohle der Zeche Eulenbaum. Darum mußte das Bedienungspersonal am Füllort von den Revieren dieser Zeche gestellt werden. Das Füllort des Schachtes war wie ein mittelgroßer Bahnhof, das Gewölbe 11 m hoch und mit Mauerwerk versehen. Schiller war ein einziehender Schacht, so daß ein maximaler Luftstrom reibungslos in die Grubenbaue der Zeche Eulenbaum einziehen konnte.

Für die Schachtbedienung war es frische und ungetrübte Luft aus erster Hand. Die Bedienung bestand aus 7 Personen: dem Förderaufseher, der die ankommenden Kohlenzüge rangierte, dem verantwortlichen Anschläger am Schacht, 2 Aufschiebern, 2 Abziehern und einem Jungen, der die vollen Wagen abkoppeln und die leeren Wagen ankoppeln musste.

Das Team musste gut aufeinander eingespielt sein, wenn die Förderung reibungslos „klappen“ sollte; denn mehrere hundert Wagen wurden in einer Schicht zutage gefördert.

Der Korb fasste auf vier Etagen insgesamt acht Wagen. Das Aufschieben der vollen Wagen geschah mit Luftdruck, das Abziehen der leeren Wagen von Hand.

Die Nivellierung zwischen dem Korb und dem Anschlag geschah durch eine kurze Schwebebühne. Für besondere Mitteilungen nach oben oder umgekehrt stand ein Telefon zur Verfügung. ...

Politisches Engagement

In jener Zeit hatte ich eine weitere Begegnung unter Tage, die für meinen Lebensweg von Bedeutung sein sollte. Nur 300 m tiefer, am Füllort der 7oo-m-Sohle des gleichen Schachtes, hatte sich ein junger Bergpraktikant eingefunden, der mir über viele Jahre ein vorbildlicher Weggenosse, wenn auch in einer anderen Richtung, werden sollte. War mein Kumpel Otto Waldburg ein sehr betonter Einzelgänger, dem jede Gruppenbildung ein Greuel war, so suchte dieser junge Mann die Begegnung mit möglichst vielen jungen Menschen. Das gehörte zu seinem Lebenselement und kam meinem Bedürfnis nach Geselligkeit entgegen.

Franz Osterroth war als Jugendsekretär im Verband der Bergarbeiter Deutschlands tätig gewesen und machte nun ein längeres Praktikum um die Bergmannsarbeit vor Ort kennenzulernen. Er entstammte zwar einer Bergmannsfamilie, hatte aber bisher nicht im Bergbau praktisch gearbeitet. Sein Vater Nikolaus Osterroth war Vorstandsmitglied des Verbandes und später Sozialdirektor der Preußischen Bergwerks A.G. Er hatte mehrere humorvolle und doch sozialkritische Bücher geschrieben, so z. B. „Vom Beter zum Kämpfer“ - und das liebevolle Gedächtnisbuch an den verstorbenen Bergarbeiterführer Otto Hue.

Sein Sohn Franz Osterroth war gleichfalls eine vielseitig begabte Persönlichkeit: künstlerisch, dichterisch und als Schriftsteller begabt, ein Meister des Wortes und ein feuriger Kämpfer für soziale Gerechtigkeit, dazu in seiner Jugend ein Romantiker. Er liebte die Dichtkunst, von der Lyrik bis zur Arbeiterdichtung. In jungen Jahren schrieb er einige Märchenspiele, die weite Anerkennung gefunden haben und in den Jugendgruppen über viele Jahre zur Darstellung kamen. Für einen Jugendführer war er wie geschaffen und im besonderen für einen Arbeiterjugendführer.

Franz Osterroth war unser politischer Lehrmeister, der aber auch mit uns die „blaue Blume“ der Romantik auf den gemeinsamen Wanderfahrten suchte. Er weckte in uns die Liebe zur Natur, die gemeinsame Freude am Gesang, der Musik und dem Volkstanz. Die Sonntage verbrachten wir ausnahmslos in der Natur. Fast alle waren wir schon in früher Jugend mit harter Arbeit belastet worden und wussten deshalb die Gemeinsamkeit in der damals noch ungestörten Natur zu schätzen. Franz Osterroth organisierte Begegnungen der Gruppen an besonders idyllisch gelegenen Plätzen des Ruhrtales und Sauerlandes. Es trafen sich zu der Zeit noch junge Menschen aus unterschiedlichen politischen und religiösen Gruppierungen zu gemeinsamen Gesprächen und Spielen.

So verdanke ich Franz Osterroth die erste Begegnung mit einer Gruppe junger Menschen, die in der Anthroposophie und der Christengemeinschaft den Weg zu einem zeitgemäßen religiösen Leben gefunden hatten. Es war auf einer Ostertagung der Jungsozialisten in Hofgeismar 1923, die unter dem Eindruck der Ruhrbesetzung zustande gekommen war. Sie stand deshalb unter dem Thema: Volk und Staat. Unter den Vortragenden fiel mir besonders der Marburger Neukantianer Prof. Dr. Paul Natorp auf. Ferner trug Karl Bröger, der Arbeiterdichter, in einer Feierstunde sein eindrucksvolles Gedicht „Deutschland“ vor. Die Tagung hatte ein hohes Niveau und war zugleich eine Entscheidung für verschiedene Gruppierungen in der sozialistischen Jugend. Die eine Gruppe, und zwar die aktivste, entschied sich für eine stärkere Betonung des internationalen Sozialismus. Sie entwickelte sich 1o Jahre später zu einer der aktivsten Widerstandsgruppen auf internationaler Ebene. Eine andere Gruppe strebte einen Sozialismus mit mehr volklich nationalem Charakter an. Die ideologischen Auseinandersetzungen wurden täglich in hitzigen Diskussionen ausgetragen. Die Solidarität der internationalen sozialistischen Arbeiterschaft war durch den ersten Weltkrieg in Frage gestellt worden. Sie hatte den mörderischen Krieg nicht verhindern können.

Eine dritte Gruppe, die sich um den Kasseler Volkshochschuldirektor Walter Koch geschart hatte, einem religiösen Sozialisten, übte Zurückhaltung in der Diskussion; denn es zeichnete sich bald eine scharfe parteipolitische Normierung ab, bei der sie offensichtlich ins Abseits gedrängt wurde. Zu dieser Gruppe gehörten einige junge Menschen, die mit der Anthroposophie in Berührung gekommen waren.

Unter ihnen traten besonders hervor: Käthe Wolf, Waldemar Mikisch, Harald Brock und Ernst Rathgeber. Sie verkündeten nicht etwa lauthals ihre Ansichten, obwohl in ihrer persönlichen Erscheinung sehr gegenwärtig, sondern führten lebhafte Gespräche mit denen, die es hören wollten.

Zu denen gehörte auch ich, als ich an einem Abend am Osterfeuer durch Waldemar Mikisch in ein längeres Gespräch verwickelt wurde. Sein weit ausholender Gang an meiner Seite ist mir gut in Erinnerung - nicht das, was er sagte. Es lag viel Gemeinsames in dem, was er sagte und was mir in meinen Gesprächen unter Tage mit meinen Kameraden bereits zur Gewissheit geworden war. Es ließ mich innerlich aufhorchen. Mikisch meinte dann nach einigen Gesprächen am Ende der Tagung, es wäre wohl gut für mich, wenn ich nach meiner Rückkehr ins Ruhrgebiet die Verbindung mit seinem Freund Heinrich Ogilvi aufnehmen würde. Der sei z. Zt. auch Bergmann auf einer Grube in Annen bei Witten.

Diesen quicklebendigen Typus eines Wandervogels und Pfarrers einer neuen Christengemeinde suchte ich dann bald nach meiner Rückkehr auf. Es folgten nun viele endlose Gespräche, wie sie sich aus meiner Situation ergaben. Der Zugang zum Christentum war bei mir durch das traditionelle Kirchentum gründlich verschüttet worden. Es mußten viele Steine aus den Weg geräumt werden. Auch die Verbindung mit meinen sozialistischen Freunden schien mir ein Hindernis, obwohl eine Anknüpfung an den Inhalt der Bergpredigt gegeben und möglich war. Genügten nicht etwa die ethischen Grundsätze des Sozialismus als Lebensinhalt? Es waren viele Fragen zu klären, die eine gültige Antwort suchten. Ich fasste darum eines Tages den Entschluss, zur Klärung all dieser Fragen einen Kursus am Seminar der Christengemeinschaft in Stuttgart zu besuchen. Vorerst ging ich aber noch einige Jahre meiner Tätigkeit als Bergmann unter Tage nach.

Lehrhauer und Hauer

Die Hofgeismarer Tagung bedeutete einen Wendepunkt in meinem Leben. Auf mich selbst gestellt galt es nun, die neue Wegrichtung vorerst allein einzuschlagen. Die bisherigen Freunde und Weggenossen verließen wegen der politischen Ereignisse und wirtschaftlichen Depression nach und nach den Bergbau. Auch die Bindungen zu den Freunden des Wandervogels lösten sich unaufhaltsam. Es begann eine allgemeine Stimmung des Aufbruches, die teilweise durch die Zeitumstände bewirkt worden war, doch auch schicksalhafte Ursachen hatte. Wir hatten mehr oder weniger das 21. Lebensjahr erreicht und befanden uns in der kritischen Phase der Selbstbesinnung. Die Gemeinsamkeit mit Tanz und Frohsinn auf den Wanderfahrten befriedigte nicht mehr. In dieser Zeit begann meine eigentliche bergmännische Arbeit vor Ort, nun allerdings ohne die tragenden Freundschaften unter und über Tage.

Nach Beendigung des passiven Widerstandes im September 1923 bis Ende des Jahres wurden die Arbeitsverhältnisse auf der Nebenschachtanlage Eulenbaum neu geordnet. Die Belegschaft des Reviers III, zu der ich immer noch gehörte, wurde zur Hauptschachtanlage Dannenbaum verlegt. Wir wurden mit vielen anderen Kameraden dem Revier des Steigers Himmelmann auf der 7oo-m-Sohle zugeteilt. Diese Sohle war in den vergangenen Jahren für den Abbau aufgeschlossen worden und stand nach Norden und Osten noch weiter in der Vorrichtung. In südlicher Richtung waren die Felder der Eßkohlenpartie bereits durch zwei Blindschächte erschlossen worden.

Zum I. Südlichen Revier gehörte die Belegschaft des Steigers Himmelmann. Zu seinem Befahrungsbereich gehörten auch die Vorrichtungsarbeiten in nördlicher Richtung. Dort wurden die Flöze der Magerkohlenpartie „Musegatt“ (Mausegatt?) „Kreftenscheer“, „Geitling“ mit dem Leitflöz „Finefrau“, durch einen im Auftrieb befindlichen Blindschacht erschlossen. Den Gesteinshauern der Vorrichtung war eine Kameradschaft der Kohlenhauer zugeordnet, die bereits mit dem Abbau in der Grundsohle des Flözes „Kreftenscheer“ begonnen hatten.

Dieser Kameradschaft wurde ich als Lehrhauer zugeteilt. Mein Vollhauer und somit Lehrmeister war - mein Vater, der zugleich der Ortsälteste war. Diese Gemeinsamkeit von Vater und Sohn in einer Kameradschaft war sonst nicht üblich und wohl dem Wunsche meines Vaters zuzuschreiben. Er war ein strenger Lehrmeister. Der Abbau im Flöz „Kreftenscheer“ wie überhaupt in der Magerkohlenpartie erforderte sehr viel bergmännisches Geschick. Die Kohle neigte wegen ihrer geringen Struktur (Finefrau) zum Auslaufen, wenn sie unter Hangendruck stand. Der Abbau mußte in der Friste stets durch Vortrieb mit Brettern gesichert werden.

Die Hauertätigkeit bestand zu 50 % aus Zimmerarbeiten, so daß ich unter den erschwerenden Umständen die Technik des Zimmerhandwerkes gründlich kennenlernte. Dazu mußte ich die anfallenden Kohlen verladen und abschleppen. Wir trieben die Abbaustrecken vom Hauptquerschlag in der Grundsohle nach Osten und Westen.

Nun lernte ich meinen Vater als Hauer kennen. Wie ich schon sagte, neigte die Kohle zum Auslaufen, dazu war das Gebirge schlecht, so dass der Abbau mit größter Wachsamkeit durchgeführt werden musste, um nicht unter der auslaufenden Kohle begraben zu werden. Ich hatte immer das Gefühl, ein wildes Pferd bändigen zu müssen, wenn Kohle und Gebirge in Bewegung gerieten. Hier konnte ich erleben, bis zu welchem Grade ein Mensch mit dem Gebirge unter der Erde verwachsen sein kann.

Prüfte mein Vater zu Beginn der Schicht das Gebirge, das Hangende und Liegende, zwischen denen der Flöz lagerte, dann führte er dabei die absonderlichsten Gespräche wie mit einem lebenden Wesen. Er drohte, schimpfte oder besänftigte, je nach der Beschaffenheit des Gebirges. War es fest, so gab es einen beruhigenden Glockenton von sich, sonst dumpf und matt. Dieses Zwiegespräch wiederholte sich jede Schicht und schien mir wie eine Besänftigung der Elementarwesen.

Er sprach oft von den „kleinen Kameraden“, mit denen man auf gutem Fuße leben müsse. Vielleicht gelang uns darum vieles besser und hatten wir auch sonst viel Glück bei unserer Arbeit.

Den landläufigen Begriff „tots Gestein“, korrigierte ich bald. Es lebte hier in seinem ureigenem Element und nach seinen Gesetzen. Die Grubenräume, die in harter Arbeit entstanden waren, und die Geschlossenheit der unterirdischen Gebirgswelt störten, mussten gegen den Gebirgsdruck ständig gesichert oder wieder verfüllt werden. Geschah es unter gewissen Umständen nicht, so nannte man es Raubbau. Es zeigte sich dann in seiner Urgewalt, wenn krachend die Hohlräume zusammenstürzten, bis die Geschlossenheit wieder hergestellt war.

In der Nähe meines Vaters hatte ich immer das Gefühl der Sicherheit. Er wusste, wann Zeit war, die Örter zu verlassen. Sein Gehör war auf den warnenden Ton des Gebirges abgestimmt. Als Hauer vor Ort redete er eine andere Sprache als am Tage (als über Tage) Sie war bildhafter, der Umgebung angepasst und weniger alltäglich. Fragte er nach der Menge der Kohlen, die wir geladen hatten, so hieß es: „Wieviel haben wir an die Sonne geschafft?“ Sicher war ihm der tiefe Sinn einer solchen Aussage nicht bewusst; sie war für ihn eine Frage nach der Leistung. Doch liegt in der Bildhaftigkeit einer solchen Aussage die Sinndeutung eines Bergmannslebens wie auch eines jeden Menschenlebens in der weiteren Ausdeutung.

Richard Dehmel deutet in seinem Bergmannsgedicht auf das gleiche Geheimnis mit den Worten:

„Wir fördern's herauf, das tote Gestein, glückauf!

Wir machen's wieder zu Sonnenschein, glückauf!“

Die Zusammenarbeit mit meinem Vater in der Vorrichtung der nördlichen Abteilung dauerte fast zwei Jahre. Dann wurde ich als Hauer einer Kameradschaft im Stammrevier der l. Südlichen Abteilung zugeteilt. Mein Vater hatte auch inzwischen das Alter erreicht, wo er die leichtere Arbeit als Reparaturhauer im Schichtlohn aufnahm. In den letzten Jahren seines Berufslebens wurde er dann Feuermann, d. h. er mußte in der Nachtschicht, wenn die Förderung ruhte, alle Betriebspunkte des Reviers nach den gefährlichen Grubengasen ableuchten und entsprechende Vermerke mit Kreide auf einer Tafel am Eingang der Strecke anbringen.

Ich erinnere mich noch gerne, wenn er abends vor der Seilfahrt auf der Hängebank auf mich wartete, wenn ich von der Mittagschicht zu Tage fuhr, um mir dann noch ein Glückauf zuzurufen. Er fuhr dann zur Nachtschicht in die Tiefe. Inzwischen war ich Hauer geworden. Das mochte meinem Vater wohl eine gewisse Befriedigung geben, wenn er an den Tag zurückdachte, an dem er mit mir zum ersten Male in die Grube fuhr.

Es lag etwas Abgeschlossenes in seinem Wesen, wenn ich ihn so vor der Einfahrt auf mich warten sah. Hinzu kam noch die Vorstellung, wie er als Feuermann die ganze Nacht von Ort zu Ort durch die menschenleeren Grubenbaue ging.

Es dauerte noch eine kurze Zeit, dann lag er mit einer unheilbaren Krankheit auf dem Sterbelager. Mit seinen Gedanken weilte er dann immer noch im Bergwerk, und wenn ich an sein Bett trat, mußte ich ihm von der Arbeit und den Kameraden erzählen. Als einer meiner Freunde ihn besuchte und ihm sagte, ich sei nun „Lehrhauer vor der Kohle“, da ging ein Leuchten über sein Gesicht. Denn „vor der Kohle“ zu sein bedeutete, das Ziel eines einfachen Bergmannslebens erreicht zu haben.